IB ESSが向いている人の特徴と学習法|進路に活かす方法も解説

・IBでESSを選ぶべきかがわからない

・ESSの勉強って暗記が多そうで不安…

・ESSが大学進学や出願にどのように役立つのか知りたい!

IBの科目選択は、その後の成績や進路に大きく関係するので、不安になるのは当然です。特にESSは独特な科目なので、「なんとなく選んで後悔したくない」と思いますよね。

本記事では、ESSを選ぶ判断基準から、具体的な勉強法、進路での活用法までを徹底解説します。モチベーション維持のヒントも紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください!

IBで迷ったときに頼れるのが「IBアカデミー」です。

- 世界トップレベルのIB卒業生による個別指導

- 全科目対応の学習資料がたっぷり

- 一人ひとりに合わせた進捗(しんちょく)管理

このようなサポートで、オンラインでどこからでも学べる環境が整っています。

目次

IBでESSを選ぶべきか判断する基準

IBで科目を選んだあと「思っていたのと違った…」と後悔しないためには、学ぶ内容・自分の興味・将来進路との相性を事前にチェックすることが大切です。

ここでは、ESSを選択するべきかの「3つの判断基準」を詳しく解説していきます。

環境への関心・将来進路に合っているか

ESSを選ぶかどうかで、最初に考えるべきポイントは「自分が環境問題にどれだけ関心があるか」です。

- 生態系

- 持続可能な資源利用

- 気候変動 など

これらESSで学ぶテーマに興味を持てる人は、内容を理解してドンドン勉強を進められるでしょう。

また「希望の進路とつながるか」も大切です。

- 国際関係

- 環境政策

- 国連・NPO など

これらの分野を目指す生徒なら、ESSの知識は進学後もとても役に立ちます。

逆に、工学系・医学系のような理系分野なら、生物や化学などを選んだ方がいい場合も。

このように、自分の興味・将来の進路を照らし合わせ、ESSを選択するかを決めましょう。

「他の理系科目について詳しく知りたい」という方は、下の記事も一緒に読んでください!

ESSの取り組みやすさを考慮する

ESSは理系科目の中でも、取り組みやすい科目として知られています。

一つ目の理由は、他の理系科目(Physics・Chemistry・Biology)よりも計算や実験の要素が少なく、暗記や論述が中心だからです。「概念の理解」「意見を文章で書けるか」が評価されるので、文系の生徒でも親しみやすくなっています。

二つ目の理由は、IB教科の中でESSだけが「社会系と理科系のどちらにもカウントできる科目」だからです。他科目の選択とのバランスが取りやすく、学習負担を調整できます。

得意・不得意や学習バランスを考えて選べるのが、ESSの魅力です。理系科目が苦手でも取り組みやすいので、科目全体を見て選択するかを決めましょう。

ESSが向いている人・向いていない人

ここまでの内容をふまえ、「自分がESSに向いているかどうか」を確認する表を作成しました。ぜひ参考にしてください。

| 判断項目 | 向いている人の特徴 | 向いていない可能性がある人の特徴 |

|---|---|---|

| 興味関心 | 環境問題や社会課題に興味がある | 自然科学(物理・化学)に興味がある |

| 将来進路 | 国際関係・環境政策・SDGs関連の学部を志望 | 医学・工学など理系学部を志望 |

| 得意分野 | 記述や暗記が得意 | 数式計算や実験が得意 |

| 学習スタイル | 実生活とのつながりから考えるのが好き | 数理的・構造的に理解するのが好き |

| IB科目のバランス | 他の科目とバランスを取りたい | 難易度が高くても理科の専門性を追求したい |

IB ESS攻略するための3ステップ学習法

ESSは記述問題が多いので、ただ用語の暗記をするだけでは解けない設問もあります。暗記の工夫・Paper対策・IA対策の3つに分けて、勉強法を紹介します。

暗記を助けるマインドマップ活用法

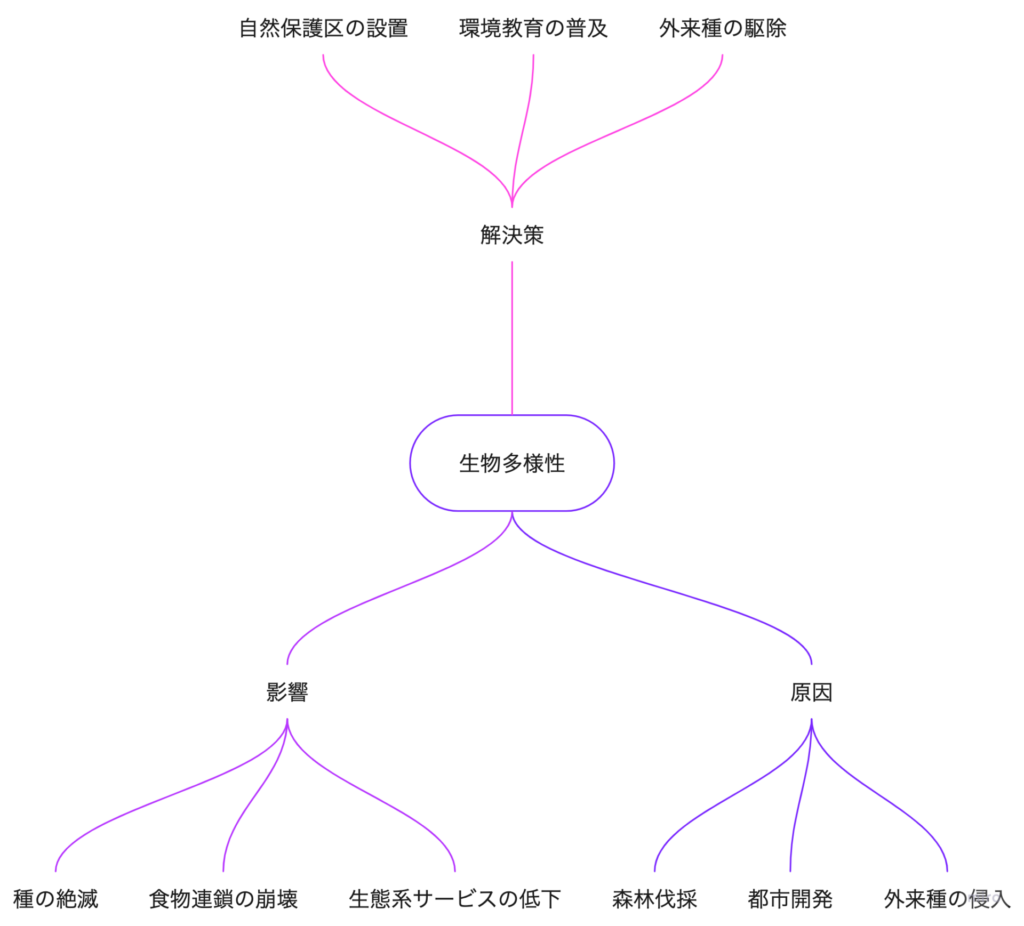

ESSでは、用語や概念を暗記するだけでなく、それらどうしの関係を理解することが大切です。そのため、マインドマップを使って情報を整理しましょう。

マインドマップとは、中心にテーマを置き、そこから放射状に関連するキーワードや情報をつなげていく図です。

たとえば「生物多様性」をテーマにし、中心に置きます。

- 原因(森林伐採、外来種など)

- 影響(種の絶滅、食物連鎖の崩壊など)

- 解決策(保護区設置、教育の普及など)

などの要素を枝分かれで整理すれば、全体像が一目でわかるようになります。

視覚的に構造を把握できるので、記憶に残りやすくなりますね!

- 自分の言葉でまとめること

- 色や図を使って分けること

これを意識して作成しましょう。手書きでもデジタルでもOKです。

【Paper1】ケーススタディ対策の進め方

ESSのPaper1は、「実際に起きている環境問題の例=ケーススタディ」をもとに出題される形式です。

「プラスチックごみを減らすために、ある地域でどんな取り組みが行われたか」

「森林がどんどん減っている理由と、どんな対策が行われているか」

このように、教科書の知識だけでなく、実際の出来事をどう考え、理解しているかが大切になる試験です。

対策としては、まずニュース記事や環境団体のウェブサイトを日々見るようにしましょう。そしてそれら出来事について、「何が問題なのか」「どんな影響があるのか」「どうやって対策しているのか」を読み込んでメモし理解すれば、試験本番で答えやすくなります。

いろんな例を知って用意しておけば、試験でも自信を持って答えられるようになるんですね。

また、Paper1にはグラフや表を読み取る問題もあります。日ごろからグラフを見る練習もしておきましょう。

【Paper2】論述力を伸ばす答案テクニック

Paper2では、説明や自分の考えを書く「論述問題」が出題されます。「知っていることをただ書く」のではなく、具体例を交えながら、問いに対して正確に答える力が大切です。

Paper対策としては、まずは設問の指示語(Explain・Evaluate・Compareなど)をしっかり確認しましょう。たとえば「Explain(説明しなさい)」なら、ただ情報を並べるのではなく、「なぜそうなるのか」という理由まで書く必要があります。

次に、答えの構成を意識しましょう。下記は短い例です。

設問:Explain「再生可能エネルギーの利点を説明しなさい」

① 結論:

再生可能エネルギーは、環境への悪影響が少ないという利点があります。

② 理由:

化石燃料のように二酸化炭素や有害物質を大量に排出しないため、地球温暖化や大気汚染を抑えることができるからです。

③ 具体例:

たとえば太陽光発電や風力発電は、発電時にCO₂を出さず、資源を使い切る心配もありません。

④ まとめ:

このように、再生可能エネルギーは持続可能な社会を支える選択肢だといえます。

このような型を覚えておけば、緊張していてもいつも通り答案が書けるようになりますね。

【IA】評価基準を踏まえた対策と高得点のコツ

IA(Internal Assessment)は自分でテーマを決めて調査・分析し、レポートとしてまとめる試験です。高得点を取るために、以下2ステップで書くようにしましょう。

① 問い(リサーチクエスチョン)をはっきりさせる

IAでまず大切なのは「何を調べたいのか?」をはっきりさせること。広すぎず、比較やデータ分析がしやすいテーマと問いを選ぶ必要があります。

「雨水のpHと周囲の交通量はどんな関係があるのか?」

「日照時間と水中の藻類の増殖に関係はあるか?」

このように、1つの測りやすい変数と比較対象を設定しましょう。問いがあいまいだと、調査も分析もぼやけてしまうので、評価基準に届きにくくなります。

② データを集めて、分析と考察を行う

問いが決まったら、次はデータ収集と分析です。実際に現地で観測・記録をしたり、公的機関の信頼できるデータを使ったりして、自分の問いに対して答えを出す材料を集めましょう。

そうして出た結果に対して「なぜこうなったのか?」を自分の言葉で説明します。ただのまとめではなく、原因を考えたり、今回の結果の反省や改善案を考察したりできれば、評価を上げられます。

IAはESSの評価の25%を占めるパートです。しっかり準備をして計画的に取り組みましょう!

IB ESSが進路に活用できる理由3つ

ESSは、将来の進学やキャリアにつながる学習内容が多い科目です。ここでは「なぜESSが進路選択や進路先で役立つのか」を説明します。

国際関係や環境政策を理解できるから

ESSでは、環境問題に関する「国際的な取り組み」や「政策の違い」について学びます。

- パリ協定

- 京都議定書

- SDGs

これら環境問題への取り組みを深く学べるのが、ESSの特徴です。

これらの知識は、国際関係・政治学・環境政策・地球科学などの学問分野に進むときにとても役立ちます。ESSで身につく「国と国の利害関係を考える力」や「科学と社会のつながりを考える力」は、これらの進学先でも活用できるからですね。

推薦状や出願書類が具体的に書けるから

体験的な学びが多いESSは、出願書類や推薦状に活かしやすいのも強みです。

ESSでディスカッション・調査活動・IAでの体験は「自分はどんなテーマに関心を持ち、どのように探究したか」を具体的に語れます。

・水質調査で地域環境への関心が深まった

・国際会議の事例の意見交換を行い、立場の違いを理解できた

こうした経験は、自分だけのエピソードとして出願書類に書けますよね!

また先生が書いてもらう推薦状にも、IAでの探究心や主体性を書いてもらいやすいです。そのため、他の科目よりも個性を出しやすい特徴があります。

SDGsや国際機関で役立つスキルが身につくから

ESSを学べば、SDGs関連や国際機関で活躍できるスキルが身につきます。

ESSは次のようなことを学ぶので、国際的な知識・分析・協調性をつけることが可能です。

- 環境・社会・経済が互いに影響しあう仕組みを学ぶ「システム思考」

- グラフ・データを読み解く「データ活用力」

- チームで協力して課題を解決する「協調力」

例えば、「水質のデータを分析して環境保護の提案をまとめる」というような経験をESSですれば、報告書作成でも役立ちます。

ESSで手に入る力は、国際的に働くような将来のための武器になります。

IB ESSの学習モチベーションアップ法

ESSは取り組みやすい科目ですが、暗記・論述・IAの準備で負担を感じることも多いです。

ESSの意欲を高めるための、いろんな方法をご紹介します。

先輩に学ぶ勉強ペースとIA対策法

ESSを乗り切った先輩たちは、「定期的な復習」と「IAの早めの準備」を心がけていました。

ESSは覚えることが多く、IAも調べもの・実験・レポート作成に時間がかかるからです。計画なしで進めると、テスト勉強とIAを両立できません。

IBを卒業した、IBアカデミーの先生に聞くと、このように話していました。

週に2回、ESSの復習時間を決めてコツコツ勉強していましたね。IAのテーマも、早めに先生と相談して決めたので、あわてずにデータ集めや文章の見直しができました。

ESSで良い結果を出すには、ふだんの勉強のペースを整えることと、IAを早めに準備することがとても大切なんですね。

相談できるリソースと頼れる学習環境

相談できるリソースや環境を準備しておくことも大切です。

ESSに限らず、IBの科目は内容が幅広いので、わからない部分をすぐに質問できる人、まとまった情報を手に入れられる環境を持っておきましょう。

以下はリソースと環境の例です。

■ オンライン教材

- Revision Village:ESSの問題集や過去問・解説動画がたくさんあります。

- Kognity for IB DP ESS:カリキュラムに沿った教材で、英語での理解力も伸ばせます。

■ IB専門塾

IB卒業の先生がたくさんいる「IBアカデミー」では、個別指導の授業・定期面談・質問ができます。

- IB卒業生による完全個別指導:IBスコア40点以上のトップ卒業生が指導します。

- 長期的な学習計画の設計:学習と進路の計画を、週1回以上の面談で作成。毎日のタスク管理・進捗確認を一緒にできます。

- 24時間体制の質問サポート:チャットでいつでも質問が可能です。

- 進路相談・大学出願サポートも対応:進路相談・エッセイ(EE)や面接対策など、受験支援もあります。

■ グループ勉強会

クラスメートやIB経験者と、課題やIAテーマの意見交換をしたり、答案をチェックし合ったりすれば、自分だけでは気づけなかったヒントが手に入ります。

IBでESSを選ぶか迷ったら、学び方と将来像から判断しよう

ESSを選択するかどうかの判断基準と、成績アップ・進路活用・学習法を解説しました!

- ESSが向いているかどうか、関心や将来進路から考える

- 学習法としてマインドマップを活用しよう

- Paperごとの対策(ケーススタディ・型通りの記述)も知っておく

- ESSが大学進学・将来キャリアにどう活きるか把握しよう

- モチベーション維持には学習環境を作ることが大切

・IAの内容に自信が持てない…

・志望校の出願書類に何を書けばいいか分からない

・ESS以外のIB科目も一緒に相談したい!

そんな方は、IBアカデミーのサポートがおすすめです。IB全体の学習や進路を見据えた個別指導ができますよ!